Por Eric Silva para

a 4ª

Campanha Anual de Literatura do Conhecer Tudo

10 de janeiro de 2021, Ano da Itália

“As palavras, quando recebidas através dos ouvidos do

coração, possuem força muito maior do que muitos supõem; aos que se amam, quase

todas as coisas se tornam possíveis”

(O Decamerão – Giovanni Boccaccio)

Nota: todos os termos com números entre colchetes [1]

possuem uma nota de rodapé sempre no final da postagem, logo após as mídias,

prévias, banners ou postagens relacionadas.

Diga-nos o que achou da

resenha nos comentários.

Está sem tempo para

ler? Ouça a nossa resenha, basta clicar no play.

|

| Edição lida com tradução de Raul de Pollilo. Nova Fronteira, 2018. |

Cercados pela desolação provocada pela peste bubônica

(negra) que matara grande parte da população florentina e dizimara um terço da

população europeia[1],

dez jovens de classes abastadas afastam-se da cidade e por quinze dias se

dedicam ao lazer e à narração de cem pequenas histórias contadas ao longo de

dez jornadas (dias). Livro que influenciou grandes nomes das artes a exemplo de

Vivaldi e Molière, O Decamerão não é

apenas uma obra que marca a fundação da narrativa moderna[2], como um testemunho

escrito com humor e muita ironia e que documenta uma época na história da

Europa e um retrato cultural, cotidiano e social de uma sociedade que migrava do

feudalismo em direção a consolidação da burguesia.

Confira a resenha do primeiro livro da IV Campanha Anual

de Literatura do Conhecer Tudo que no ano de 2021 homenageia a literatura italiana.

Sinopse

do enredo

1348, Florença, Itália.

Em pleno auge da pandemia de peste bubônica, comumente conhecida como Peste Negra, a cidade de

Florença, na região da Toscana, padecia os horrores da doença misteriosa que

não só dizimava sua população, tornando a cidade florentina um grande cemitério

e uma zona de repulsão demográfica, como subvertia e recriava os hábitos e

costumes dos florentinos sobreviventes.

Em meio ao cenário de morte e

desolação, um grupo de sete jovens de Florença e provenientes de respeitadas

famílias se reúnem na igreja de Santa Maria Novella [E1] e começam a debater, sob a liderança da mais velha,

Pampineia, acerca do infortúnio que se abatera sobre Florença e suas famílias,

e decidem deixarem a cidade, por sugestão da moça, e pelo intervalo de alguns

dias se instalarem com seus criados em uma propriedade fora dos limites

urbanos. No entanto, para concretizar seu intento e salvaguardar suas honras,

as sete moças pedem a três rapazes conhecidos e namorados de três delas para

que as acompanhem em tal retiro enquanto este durasse.

|

| Na Igreja de Santa Maria Novella os jovens reunidas decidem deixar Florença. fonte: Wikimedia Commons. |

Igualmente desejosos de

deixar para trás a cidade e sua pestilência, os três rapazes aceitam o convite

e no dia seguinte os dez jovens e seu séquito de criados deixam Florença em

direção a uma requintada propriedade rural desocupada, mas arrumada e provida

com uma excelente adega e ali se instalam por alguns dias.

Confortavelmente instalados e

fartamente providos de viveres, os jovens e moças dedicam uma quinzena de dias

a passeios, conversas, cantos e danças. No entanto, a principal atividade dos

jovens é reunirem-se ao entardecer para narrarem histórias de amor e aventura

com temas na maioria das vezes pré-definidos por um rei ou rainha escolhido

dentre eles e que era igualmente responsável da governança dos criados, da casa

e do grupo. Assim, a cada dia e sob a governança de um rei ou rainha de reinado

único são contadas 10 narrativas que formam uma jornada, num total final de dez

jornadas e cem contos.

Quando finalmente findam as

dez jornadas completas de novelar, no décimo quinto dia de retiro, todos

regressam à cidade, encerrando a obra de Boccaccio.

Resenha

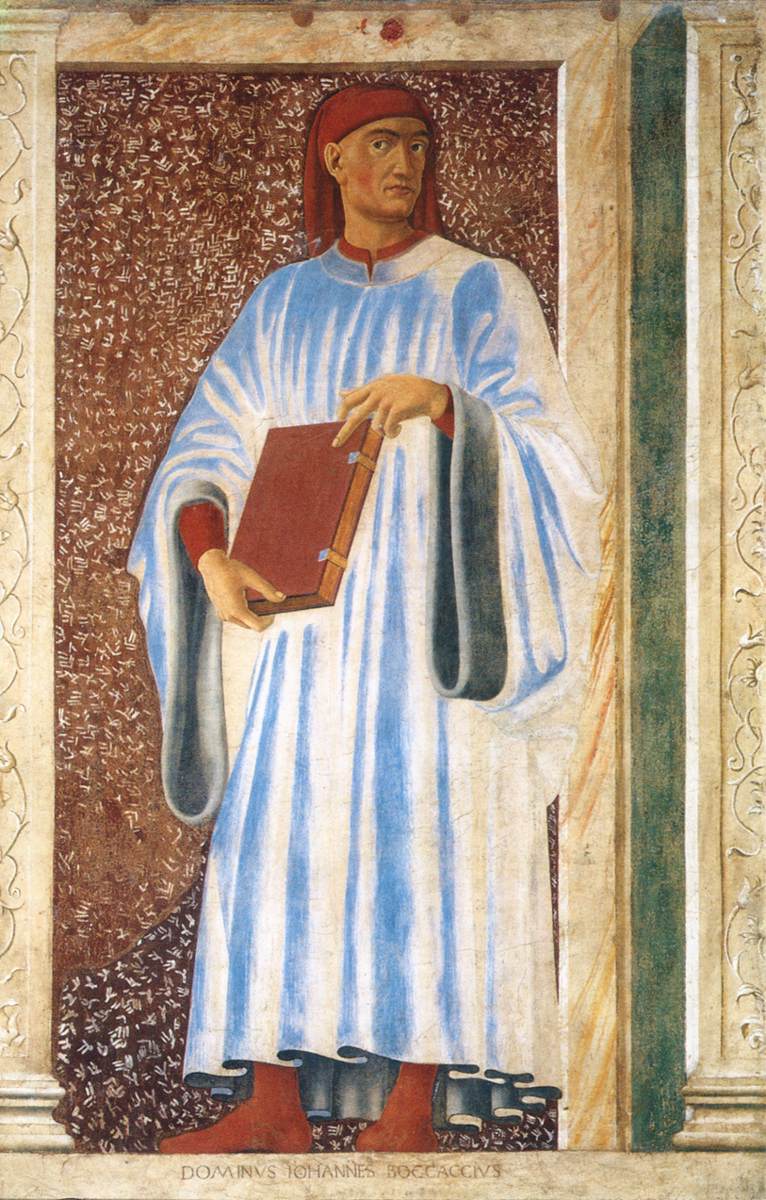

Escrito entre

os anos de 1348 e 1353[3],

O Decamerão (ou Príncipe Galeotto) é uma das mais importantes obras literárias

italianas e também da literatura mundial, sendo considerada uma obra que marca

a fundação da narrativa (em prosa) moderna, além e ser considerada o magnum opus (obra-prima) do escritor e

poeta florentino Giovanni Boccaccio (1313-1375).

O título da

obra tem origem no grego e significa “dez dias” ou “dez jornadas” em alusão aos

dez dias nos quais os dez protagonistas-narradores se dedicam a novelar sobre o

amor. No curso desses dez dias, as sete moças (Pampineia, Fiammetta,

Filomena, Emilia, Laurinha, Neifile e Elisa) e os três rapazes (Pânfilo, Filostrato

e Dioneio) se dedicam a relatar dez contos cada um que vão do erótico ao

trágico, tomando por base casos – reais ou não – de amor, de honra e de

vilania, contos de sagacidade, piadas e lições de vida, perfazendo, ao todo,

cem contos contados uma dezena por dia e por cada um dos dez novelistas

alternadamente.

|

| Jovens contadores de histórias do Decameron em uma pintura de John William Waterhouse, A Tale from Decameron, 1916, Lady Lever Art Gallery, Liverpool. Fonte: Wikimedia Commons. |

Quando resolvi incluir O

Decamerão entre os livros que leria para essa edição da Campanha Anual de

Literatura, o CALCT, o fiz dentre

uma farta oferta de títulos por se tratar de um clássico importante da

literatura universal, mas o pouco que eu sabia da obra não me estimulava a sua

leitura – nem o investimento financeiro em uma edição tão cara e luxuosa.

Não sou particular apreciador de histórias eróticas e tenho

minhas implicâncias com os romances

de amor, e na época o pouco que sabia de O Decamerão dizia de uma obra cheia de erotismo que me fez

associá-lo, talvez a obra de Marques de Sade, mas no sentido de serem

narrativas libertinas e de caráter hedonista. Como tenho também certas reservas

quanto ao hedonismo tanto como filosofia quanto como princípio de vida, tendo

sido este um dos motivos de não ter apreciado parte dos personagens de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar

Wilde. Esse pesa contra um Decamerão que

eu ainda não tinha lido.

Pode até parecer um certo moralismo da minha parte (não que eu

me abstenha de preservar certos princípios e valores morais), mas se trata de

questão de gosto literário pessoal. Por isso, eu tinha dúvidas se valeria a

pena adquirir O Decamerão e fazer o

esforço de percorrer suas dez centenas de páginas (1005 págs.). Contudo, o

livro se revelou algo não exatamente como me fora descrito o senso comum. É

certo que O Decamerão está repleto de

histórias de traições conjugais bem-sucedidas, mas para além disso, as

narrativas possuem mais o irônico e o cômico do que algo de cunho erótico. Pelo

contrário, se os personagens são adúlteros, espertalhões, hipócritas de toda

natureza, religiosos libertinos e pessoas pouco dadas a respeitar votos

conjugais ou religiosos, por outro lado, o autor e sobretudo os dez novelistas

mantêm um impecável decoro, com condutas irrepreensíveis, não entrando em

detalhes desnecessários ou lançando mão de expressões chulas e de baixo calão

para referenciar práticas sexuais (nenhuma delas sadistas) de seus personagens.

O Decamerão

não era o que falavam dele, logo minhas referências eram tão ignorantes sobre a

obra quanto eu, ou se baseavam em adaptações que destacavam/explicitavam de

forma mais aberta o erotismo existente no conteúdo narrativo da obra. Ainda

assim, ler a obra de Boccaccio foi tarefa cansativa e, por vezes, tediosa.

A Peste e os personagens-narradores

Esboçando um panorama do caos criado pela Peste Negra, O Decamerão começa de uma forma que me

interessou bastante por ambientar seu leitor em um contexto histórico-social de

forma precisa, ampla e elucidativa, mas de forma concisa. Como o autor escrevia

em pleno período de pandemia de peste bubônica (olha

que coincidência eu lê-lo durante a pandemia de COVID-19), Boccaccio

aproveita o triste e desolador cenário da Peste como inspiração para a base

narrativa da trama e já imaginando a necessidade de situar os possíveis

leitores da posterioridade, faz um panorama profundo e detalhado dos impactos

da peste sobre as práticas e relações sociais em Florença, abordando hábitos

antigos abandonados e os novos hábitos adquiridos em razão das circunstâncias,

os comportamentos, as crenças acerca da doença, as dificuldades de sepultamento,

a forma como a doença se manifestava e consumia a vida de suas vítimas e o

abandono dos campos e dos animais pelos camponeses, amplamente vitimados por

aquele mal.

Por ser testemunha ocular dos fatos, a descrição de Boccaccio

possui um peso e potência que as vezes faltam até nos livros de história. Por

conta disso a obra pode ser considerada além de um marco na literatura, um

documento histórico sobre a Peste Negra de alto valor, sobretudo para entender

as dimensões sociais e culturais que a pandemia teve sobre estas. E é em meio a

este cenário confuso marcado pela morte e pelo miasma de muitos mortos é que o

autor insere seus protagonistas que servem na trama como uma lufada de frescor

e vida.

As sete moças e os três rapazes que compõem o grupo de novelistas

são jovens solteiros de famílias com posição social elevada, mas que nem por

isso escaparam de ter membros de suas famílias vitimados pela peste. No

entanto, apesar da situação caótica, os dez decidem isolarem-se com alguns

criados sobreviventes de modo a aproveitarem um pouco de divertimento e lazer

em lugar afastado, o que se explica tanto pela juventude dos dez como pela

incerteza de sobreviverem àquilo tudo.

Quanto ao

desenho psicológico Boccaccio não desenvolve esses personagens com particular

profundidade, mas algumas características deles são bastante evidentes,

marcantes e os individualizam.

Entre as mulheres, cujas idades vão de 18 a 28 anos, Pampineia é

a mais velha e a responsável por propor o retiro. Ela é a mais destacada dos

novelistas. Cheia de iniciativa, a moça tem um gênio decidido e conta com

bastante protagonismo. O que ela propõe ao grupo até certo ponto era imprudente

e um pouco indecoroso para a época, mas ela o faz mesmo assim, motivo pelo qual

Boccaccio faz questão de destacar a seriedade, honradez, bons costumes,

dignidade e nobreza não só do grupo, mas principalmente das moças.

Depois de Pampineia temos Filomena, que é descrita como

“sensatíssima” pelo autor e como “otimista” por alguns críticos. Ela é uma das

poucas a se opor ao plano inicial de Pampineia – que não incluía os três

rapazes – alegando que as mulheres não sabem conviver ou se governarem “sem a

previdência de algum homem”. Trata-se de uma visão bastante sexista e

patriarcal, mas típica da época e para a posição social das moças, e que queria

expressar a insensatez de que elas empreendessem aquela viagem sem algum homem

para acompanhá-las. A questão é resolvida quando os três rapazes chegam a

igreja e são convidados por Pampineia a acompanhá-las.

Contudo, a posição machista não é única de Filomena, mas também

compartilhada por outra personagem, Elisa, que é descrita pela versão espanhola

da Wikipédia como “docta [culta] y

prudente”, mas “de uma dignidade no exenta

[não isenta] de aristocracia”[4] – o que condiz com seu

pensamento mais conservador.

As outras moças, por sua vez, se destacam por qualidades

diversas: Neifile pela beleza; Fiammetta pela inteligência, beleza e

determinação; Emilia pelo narcisismo e egocentrismo, e Laurinha pelo senso de

justiça e submissão ao gênero masculino[5].

Quanto aos rapazes, que se encontravam enamorados de algumas

daquelas moças, eram todos muito corteses e solícitos. Filostrato é o mais

melancólico e com uma personalidade que se inclina para preferir narrativas

trágicas. Pânfilo é dentre os jovens o mais sábio, bem resolvido e centrado[6].

E, por fim, Dioneio que é um jovem de natureza transgressora[7],

bastante jocoso e conta em Decamerão

as novelas mais despudoradas e obscenas.

Nas narrativas que são contadas pelos dez jovens desfilam centenas

de personagens dos mais diferentes humores e caráteres, mas seria impossível

falar de todos. Considero, porém, que a muitos deles têm peso e importância

muito superiores aos dez narradores e se sobressaem dentro do livro, bem como

acontece com alguns personagens de As Mil

e Uma Noites que resenharei em breve no projeto #MeusLivros.

Apreciação crítica das narrativas e da obra em

seu conjunto

Decamerão e Mil e Uma

Noites: comparações inevitáveis

Digo sem sombra de dúvidas que gosto de obras com esquemas sherazadianos, a exemplo de A Chave Estrela, de Primo

Levi, que resenharei em breve no

projeto e As Cidades Invisíveis, de Italo

Calvino, resenhado em 2019. As

Mil e Uma Noites, então, é meu favorito e o precursor desse modo de narrar

onde pequenas novelas são narradas em sequência por uma ou mais

personagens-narradoras e se intercalam, povoando a obra de personagens e

histórias.

Em geral não gosto de coletâneas de contos, mas

contraditoriamente, gosto de livros com este esquema que já vi alguns críticos

chamarem de sherazadiano, em alusão a protagonista d’As Mil e Uma Noites. Acredito que minha predileção por estes livros

em detrimento das coletâneas mais comuns de contos, se deva a existência neles

de uma narrativa que funciona como plano de fundo.

No caso de O Decamerão

não tive a mesma identificação. O número

de novelas é excessivo e com uma brevidade que não permite identificação com os

personagens. Mesmo com os dez narradores essa identificação é bastante

limitada, haja vista que eles não são profundamente desenvolvidos ao longo do

livro. Com o tempo, ler O Decamerão se tornou cansativo. Em As Mil e Uma Noites isso não acontece,

porque o número de narrativas é menor e algumas narrativas chegam a ser

bastante longas como, por exemplo, a história dos “três calândares, filhos de rei” e as histórias de “Simbá, o marujo”, dentre outras.

Outra coisa que diferencia o livro de Boccaccio da obra icônica

árabe situa-se no plano temático destas obras, que ora se aproximam bastante e

ora se afastam completamente. Enquanto uma marca das narrativas de As Mil e Uma Noites são as crueldades e

sofrimentos atrozes aos quais alguns personagens são submetidos, este não é um

tema predileto de Boccaccio ainda que apareça em algumas novelas.

Situações fantásticas e criaturas sobrenaturais bem como

complexas tramas de acontecimentos e infortúnios em série e interconectados que

dão em resultados surpreendentes (narrativas rocambolescas) são duas outras

marcas de As Mil e Uma Noites que são

bem menos exploradas em O Decamerão.

Até onde me recordo apenas uma novela aborda fatos sobrenaturais e poucos

personagens são submetidos a “desventuras em série”.

|

| O conto de Nastagio degli Onesti, pintado por Sandro Botticelli. Único conto com tema sobrenatural. Fonte: Wikimedia Commons. |

As novelas de

Boccaccio tem como principais marcas as aventuras amorosas ou trágicas, o

escárnio, a ironia, as críticas jocosas, as burlas bem e malsucedidas e as

engenhosidades empreendidas pelos enamorados e adúlteros a fim de estar e ter

com seus amantes, enganando e passando para trás seus cônjuges e muitas vezes

logrando êxito em alcançar suas pretensões, saindo impunemente de tais

situações, mesmo quando descobertos, e, por vezes, até mesmo fazendo com que a

situação ficasse a seu favor.

O amor – sobretudo erótico –

e a infidelidade conjugal aparecem também em As

Mil e Uma Noites e é inclusive o tema que desencadeia a trama principal e

leva o Califa a casar-se com Sherazade. Contudo, em cada obra a infidelidade é

tratada de uma forma diferente, e no caso d’

As Mil e Uma Noites, em geral, os infiéis pagam elevado preço por sua

infidelidade (quase sempre com a vida), o que demonstra a pouquíssima

flexibilidade dos autores daqueles “contos árabes”[8]

em relação ao tema, tendo-o tratado de forma mais moralista, ou seja, conforme

a moral de sua época. Boccaccio é mais flexível e aberto e me pareceu um pouco

menos apegado à moralidade de seus contemporâneos.

Já o amor erótico – quando aparece – nem sempre é tratado em As Mil e Uma Noites como uma relação

carnal entre dois seres humanos, mas igualmente entre um homem e uma bela

criatura/entidade pagã. O casamento é bastante valorizado e por vezes se dá por

questões práticas.

Alguns dos aspectos que mais me agradaram em As Mil e Uma Noites são as marcas

fantásticas e rocambolescas presentes em quase totalidade do livro, sem falar

no multiculturalismo da obra que abarca narrativas de diferentes povos do

Oriente médio e da Ásia. Por conta disso, os momentos que mais me agradaram em O Decamerão foram quando o autor

utilizou de tais elementos e de alguma forma se aproximou da obra árabe.

As narrativas

de burlas não me chamaram a atenção nem as poucas histórias de cavalaria, mas

sobretudo me cansaram os contos de questões conjugais. Não se trata, porém, de

um falso moralismo da minha parte, mas de uma exploração demasiadamente

frequente de uma mesma temática.

Principal

temática abordada nas narrativas de O

Decamerão, o amor erótico foi quase sempre explorado em conjunto com

infidelidades conjugais, sobretudo levados a cabo por intento das mulheres ou

de algum rapaz que encontra numa mulher eco para dispô-la como amante (ressalto

que a moral da época via na mulher um sexo inclinado a corromper-se e a levar o

homem a corromper-se também). Tamanho é o número de novelas com este tema que

me cansei delas e até pulei algumas.

No entanto, há um ponto a se destacar. Boccaccio também

trata do amor erótico entre indivíduos e membros do clero de ambos os sexos. Ele expõe vários casos de religiosos que rompiam

secretamente seus votos de castidade e que usavam de artimanhas das mais

engenhosas para viverem vidas libertinas e desviantes, incitando mulheres de

suas paróquias a se associarem a eles. Em uma das histórias há também o envolvimento

amoroso de freiras com um rapaz do povo. Por isso, não é de surpreender que a

obra tenha causado polêmica, críticas e censura na época tendo até sido

colocado no Index Librorum Prohibitorum

da Igreja Católica[9].

Mas o curioso de O Decamerão é que Boccaccio, apesar de abordar temas tão

polêmicos e delicados, faz questão de manter uma separação moral entre os

personagens das narrativas e seus narradores a quem o escritor atribuiu uma

qualidade de honestidade com moral alargada[10].

Não obstante, em O

Decamerão é possível se ter noção sobretudo da mentalidade da época, no

qual, por exemplo, se julgava que o homem era de natureza mais nobre e estável

que a mulher. Uma ideia que tinha como aporte de sustentação a interpretação do

texto bíblico do Gêneses, no qual o homem foi feito primeiro, a partir do

barro, e a mulher, um tempo depois e de uma parte pouco nobre do corpo do

primeiro homem: a costela. Logo, a mulher – na visão religiosa da época – era

inferior e deveria se submeter ao homem como parte menor dele. Mas além disso,

a interpretação do mesmo livro tomava a transgressão de Eva ao comer do fruto

proibido e induzir Adão a também fazê-lo como base para a defesa da tese de ser

a mulher fonte de corrupção do homem e de si mesma, como já mencionado. Boccaccio,

contudo, transgrede essa ordem ao compor uma obra que exalta o feminino e que

dedica às mulheres.

Sobre a escrita, a

linguagem e o estilo

No que diz

respeito a linguagem, surpreendeu-me a facilidade com o qual é possível ler

esta que é uma obra com quase 670 anos de idade. Não que sua escrita seja

simplória, mas o trabalho de tradução de Raul de Polillo é impecável. Ajuda também

o fato de que Boccaccio inclina-se mais para uma linguagem prosaica do que

poética. Ainda que use de muita retórica para articular certos pensamentos, na

minha opinião não abusa das metáforas, dos jogos de palavras ou de construções

estilísticas complexas.

No entanto, O Decamerão é

um clássico em todos os sentidos, mas sobretudo no sentido temporal que se

costuma atribuir à palavra, e por mais que quase sempre as traduções mais

modernas suavizem alguns elementos estamos falando de uma obra de quase sete

séculos atrás e isso deixa notável as diferenças em discursos, em ideias e

ideologia, mas sobretudo em espaço dedicado à descrições, críticas e reflexões

filosóficas ou políticas. É comum que os autores clássicos exagerem em um ou

mais destes aspectos.

Apesar de

muito dinâmico quando as narrativas de fato começam, o autor e seus narradores

reservam espaços consideráveis a divagações e discursos sobre os temas que

servem de base às histórias na forma de preâmbulos cansativos e até tediosos. Além disso,

por ser um livro muito bem colocado em seu contexto histórico e ter grande

influência da obra do também italiano Dante Alighieri (1265 d.C. – 1321 d.C.), O Decamerão faz referências a uma enorme

quantidade de personagens reais de grande relevância para a história local, bem

como de personagens de destaque na sociedade florentina da época. Além deles, o

livro faz referências a figuras reais e fictícias retiradas ou citadas na Divina Comédia de Dante, o que acabou

por fazer das notas explicativas de rodapé um elemento fundamental e constante,

sobretudo no início de cada novela, quando os personagens envolvidos eram

apresentados. Não obstante essas

constantes idas às notas acabam por quebrar o ritmo de leitura.

O que aprendi com O

Decamerão

Agora, me desviando de uma análise técnica, gostaria de

ressaltar que aprendi muito com esta leitura.

Toda obra literária é uma possibilidade de aprendizagem e com O Decamerão aprendi duas coisas

diferentes. A primeira delas está relacionada às respostas e aos comportamentos

humanos em situação de pandemias e grandes surtos com elevada mortalidade. Aprendi

como as pandemias se assemelham e se diferenciam em contextos históricos

distintos.

A segunda diz respeito aos olhares ora romantizados, ora

dicotômicos ou ainda demonizadores que lançamos sobre o passado, quase sempre

para reafirmarmos ou justificarmos posturas, ideias e concepções de mundo

afirmadas e assumidas no presente. Ou ainda, somente para nos diferenciarmos de

nossos antepassados quando na verdade somos em essência de natureza tão

similar, apesar dos contextos distintos e de uma ou outra conquista ou avanço

real e necessário que tenhamos feitos.

Falarei por hora só da segunda observação e serei breve.

Percebo que é uma tendência humana, a depender do contexto, o

desejo de romantizar ou demonizar o passado.

Quando é do nosso agrado envolvemos o passado com uma aura de

nostalgia e exaltamos os valores e a decência perdida, bem como aspectos de um

dado estilo de vida que se perdeu. Vemos isso nos discursos conservadores tanto

quanto na literatura e no cinema, como nos livros e histórias de cavalaria com

seus nobres e valorosos cavaleiros que empunham suas armas em nome de um ideal.

Trata-se de uma forma de negar as imperfeições do passado para suscitar um

desejo de regressar a uma ordem anterior, mas que, no entanto, só existiu da

forma como é evocada no imaginário dos próprios nostálgicos.

Todavia quando é do nosso agrado fazemos o justo contrário e

sublinhamos com tintas escarlates as barbaridades e violências físicas ou mesmo

simbólicas que as muitas gerações passadas foram capazes de levar a efeito. E

nisso reconheço um movimento contrário ao saudosismo dos conservadores, mas que

não necessariamente é positivo, porque enquanto aqueles exaltam o passado para

denegrir o presente, estes denigrem o passado e põem o presente em um pedestal

como se esta fosse uma era de esclarecidos e de um grau de desenvolvimento

cultural superior. No entanto, ao contrário do que diz essa forma de pensar, as

atuais gerações empreendem violências tão mordazes quanto as do passado, porém

de formas muitas vezes mais eficazes, silenciosas, sutis e indiretas.

O resultado destes dois movimentos contrários é que nossa visão

do passado acaba sempre sendo turva, distorcida e incompleta, bastante distante

de abarcar a complexidade das teias sociais e históricas e da diversidade

cultural e geográfica das sociedades passadas.

Ler O Decamerão foi

para mim importante porque me deu uma visão de que nós, em nossa vida privada e

em nossas tumultuadas relações interpessoais e amorosas, não somos tão

diferentes dos homens medievos do século 14 e contemporâneos de Boccaccio. É

por isso que não há motivo para afirmarmos, por exemplo, que nossa sociedade é

moralmente degenerada em comparação com um suposto passado luminoso e de

moralidade, quando na verdade, o que antes era feito às escondidas e com mil

artifícios para ocultá-lo, hoje simplesmente é feito de forma aberta e mais

transparente.

Evoluímos?

Regredimos? Ou em essência ainda somos os mesmos?

Por fim, a primorosa

edição da Nova Fronteira

Não costumo tecer elogios a questões editoriais, mas em relação

a edição lida, tenho somente elogios a fazer.

|

| Edição lida. Fotografia: Eric Silva, 2021. |

A Nova Fronteira dividiu o imenso livro de Boccaccio em dois

tomos de capa dura e fez com eles um lindo box. Achei a diagramação escolhida

para a oba belíssima tanto pelos floreios que enfeitam as páginas, como pelas

iluminuras que iniciam cada história devolvendo ao livro seu ar de obra

medieval. A fonte e o papel usado também tornam agradável a leitura e o fato

das notas aparecerem no rodapé da página nos garante a economia de um tempo que

seria desperdiçado caso as notas explicativas se encontrassem no final do livro

como em algumas obras similares.

As capas dos dois volumes são impecáveis e com cores chamativas

e contrastantes que – a contrassenso – não me desagradaram.

Também achei certeira a escolha por dividir a obra em dois

volumes. Livros grandes como este são mais susceptíveis a danificar a costura e

a colagem dos cadernos bem como deixa vincos na lombada. A opção de dividir o

livro em dois e confeccioná-lo em capa dura diminuem estes efeitos e ajudam a

conservar melhor o livro.

Ou seja, não vejo pontos negativos numa edição que além de tudo

isso conta com uma tradução de excelente qualidade – como já afirmei.

Concluindo...

E enfim, para

concluir essa resenha imensa, afirmo que posso não ter me tornado fã da obra de

Boccaccio, mas ela tem seus pontos positivos. Lê-lo pôs por terra a visão

preconceituosa que eu tinha da obra e me ajudou a ver a Idade Média sob novos

ângulos, de uma “história da vida privada”.

Gostei

sobretudo da abordagem que o autor faz dos anos da peste e isso me ajudou a

compreender melhor nosso momento histórico ao fazer um paralelo com a atual

pandemia de COVID-19, mas da qual

falarei semana que vem. Em outras palavras, O

Decamerão pode ter sido para mim um tanto cansativo, mas foi igualmente

relevante e substancial para estes dois momentos históricos tão distintos.

A edição lida é da Editora

Nova Fronteira, em dois tomos, de 2018. A tradução é de Raul de Polillo, com

introdução de Edoardo Bizzarri. Ao todo são 1005 páginas. O título original em

italiano é Il Decamerone.

Sobre

o autor

Giovanni Boccaccio nasceu em Paris, no dia 16 de junho de 1313 e

começou a escrever suas primeiras histórias aos sete anos, quando aprendera a

ler e a escrever.

Em 1327, começa a estudar comércio e finanças e ingressa na

universidade para fazer Direito Canônico, mas dedica todo o seu tempo à

atividade literária.

Em 1350, em Florença, faz amizade com Francesco Petrarca e junto

com Dante, formam uma grande tríade poética da Itália renascentista. Naquele

mesmo ano é nomeado embaixador do governo florentino na cidade de Ravena e

passa a viajar em missão diplomática por toda a Itália a serviço de Florença.

Publica O Decamerão em

1353, sua obra-prima. Em 1373 começa uma série de conferências sobre a Divina

Comédia de Dante, mas dois anos depois adoece e falece em Certaldo, Itália, no

dia 21 de dezembro de 1375.

Conheça

os pontos do nosso itinerário no mapa do link: mapa.

Preview do Google Books

Abaixo você pode conferir uma prévia do livro disponível

no Google Books.

Postagens Relacionadas

Opinião

| O Decamerão em tempos de quarentena: as pandemias de peste negra e Covid-19

2021,

o Ano da Itália no Conhecer Tudo - IV Campanha Anual de Literatura do Conhecer

Tudo

O

Decamerão - Giovanni Boccaccio - Resenha

Um

Amor Incômodo – Elena Ferrante – Resenha

Eu

e Você – Niccolò Ammaniti – Resenha

Se

um Viajante numa Noite de Inverno – Italo Calvino – Resenha

A

Solidão dos Números Primos – Paolo Giordano – Resenha